科研介绍

自2005年成立以来,工学院在科学研究方面快速发展,近十年来,学院相关数据喜人。

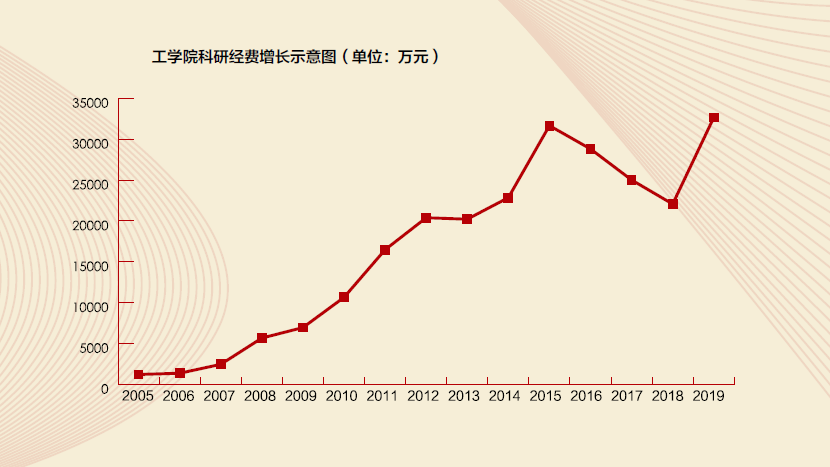

✳ 新获批项目合同金额从2010年的1.6亿到2019年的2.8亿,到校科研经费从2010年的1.06亿到2019年的3.26亿;

✳ 发表SCI论文数从2010年的333篇到2019年的1214篇,其中以第一作者或通讯作者的第一署名单位为工学院的论文数从2010年的197篇到2019年的625篇;

✳ 授权专利数从2010年的15项到2019年的87项。

工学院的科研工作以国家重大需求为牵引,以北京大学数理学科的强大综合优势为依托,以工学院战略发展目标为导向,以“抓质量、上水平、出成果”为指导思想,基础研究与应用研究“两条腿走路”。一方面,瞄准国际接轨的世界一流的工学院,依托北京大学强大的理科优势和学术积累,致力于建成一支处于国际领先水平的工程科学与先进技术研究队伍,努力实现在力学、能源、材料、环境、生物医学等有关工程基础理论研究上取得重大突破,获得一批具有国际影响的原创性成果;另一方面,面向国防建设和创新型国家建设需要,以产学研用紧密结合为指导,与北京大学的优势学科及成果对接,建立一体化、集成的先进应用学科,发展产业共性技术、关键性技术和前瞻性技术,积极探索并形成与之相适应的文化和人才、投资、技术转移、成果产业化等管理机制,最终实现有专门性、持续性、积累性和规模性创新的技术工厂。

国家重大专项和科研经费取得重大突破

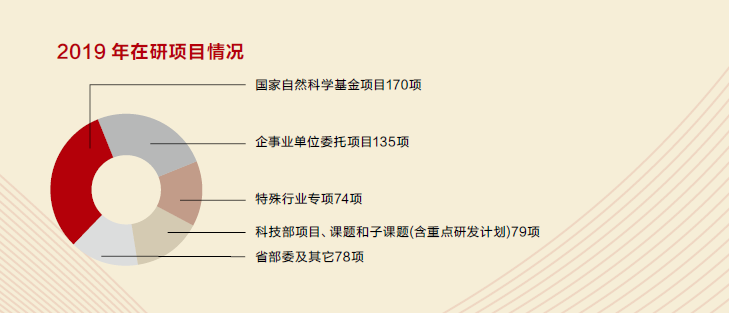

近5年来,工学院在多个领域承担国家重大科研项目,共负责和参与各类项目900余项,其中,国家级项目300余项,国家自然科学基金“创新群体”4支,教育部“创新群体”2支。2019年在研科研项目500余项,包括973、863、国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重大研究计划、工信部重大科技攻关、科技部支撑计划及重大科学研究计划和重大专项等重大项目,国家自然科学基金创新群体、国家自然科学基金重大项目、国家重大科学仪器设备开发专项、大飞机重大专项、某大型风洞建设专项和北京市科技计划项目(年轻教员负责)。

近些年来,工学院到校科研经费快速增长,科研经费连续六年超过亿元,在全校所有院系中保持总量及人均前二。这在一定程度上得益于工学院在体量方面的增长,但更重要的是工学院在解决国家重大需求关键科学问题和企业关键技术方面的能力提升。并且,工学院的科研经费来源渠道日趋多元化,目前基本形成四足鼎立的局面:科技部项目、国家自然科学基金项目、国防项目和横向项目。

科研产出和影响力不断增大

工学院近些年来科研论文的数量明显增加,以工学院教员为第一作者或通讯作者的SCI检索论文数量从2005年的74篇到2019年的625篇,SCI论文总数及人均数量在全校排名居前列。授权专利数量大幅增长,从2005年至2007年的几乎零项到2019年的87项。科研论文的质量也有显著提升,学院发表在第一类分区杂志上的SCI论文数量稳步提升。

学院近些年来各类获奖的数量明显增加,包括国家自然科学二等奖2项、国家技术发明二等奖1项,高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学一等奖6项(含2项参与)、二等奖1项(参与)、技术发明一等奖1项、科技进步二等奖1项(参与)。

此外,北京大学工学院在世界上的影响力也与日俱增。受世界工学院院长联席会委托,“全球工程教育领袖峰会”于2011年10月在北京大学工学院举行,全世界300余位工学院院长和工业领袖参会,会议展示了中国尤其是北京大学工学教育的发展状况和实力,获得了与会学者和嘉宾的高度赞赏。受中国能源局和美国能源部的委托,由工学院承办的“中国国际太阳能十项全能竞赛”于2013年在北京大学隆重启动,此项国际赛事在2011年初胡锦涛主席出访美国时作为第一个中美合作协议签署,吸引了世界众多国家和地区的世界一流大学积极参加此项活动;以工学院教师为核心的北大团队获得新加坡基金委CREATE项目的大额资金支持成立“新加坡-北京大学低碳研究中心”:CREATE是由新加坡国家基金委专门出资设立的重大国际合作项目,其宗旨在于吸引全世界的精英,联合新加坡本土大学和研究所的教授和研究人员,共同组建高新科技研究中心。之前,新加坡国家基金委邀请了来自美国、德国、瑞士、以色列等国的国际著名高校如麻省理工大学(MIT)和加利福尼亚大学伯克利分校(UCB)等,成立了7个CREATE联合研究中心;北大的中心将是第一个由亚洲高校获准成立的CREATE联合研究中心。

科研机构日趋完善

国家级、省部级以及以应用研究、工程技术开发为目的研究机构蓬勃发展。各研究机构在国家重大项目中取得了一系列的成果。

湍流与复杂系统国家重点实验室在2008年连续组织了针对我国航空航天湍流基础研究需求的系列研讨,成功申报科技部973项目“飞行器气动力学与光学设计中的关键湍流问题”,佘振苏教授担任首席科学家;陈十一教授为首席的北大湍流团队和中国商飞公司、清华大学与北京应用物理与计算数学研究所等一起承担了工业和信息化部大飞机国家重大专项课题。由于在湍流研究中的优异表现,在法国科学院院士、著名湍流学者U. Frisch 倡议下,2009年9月,由实验室主办的“2009北京国际湍流研讨会”成功举办,来自美国、法国、德国、荷兰、日本、印度等国多位科学院、工程院院士等60多位国际著名学者齐聚北京大学,标志着湍流中国学派已成为国际湍流界的重要力量,湍流与复杂系统国家重点实验室也已成为名符其实的中国湍流研究中心。

先进电池材料理论与技术北京市重点实验室致力于进行中国电池材料的发展战略、技术前沿与先进工程技术的研究,发展具有自主知识产权的高端新材料材料产品,从而促进产业升级换代以及科技成果在北京地区的转化。近5年来, 先进电池材料理论与技术北京市重点实验室承担包括国家863计划、973项目、“十五”重大科技攻关、国家自然科学基金重点项目及国际协作等项目36项,总经费超过1亿。在Nano Letters, Advanced Materials, Journal of the American Chemistry Society, Advance Functional Material等国际权威学术刊物发表有关电池材料论文100篇,授权发明专利20项。